工程案例|自动化监测技术在多类型建筑物监测中的全域实战突破

更新时间:2025-08-01

在建筑工程领域,自动化监测技术已成为保障建筑物安全运行的重要手段。不同类型的建筑物由于结构特点、使用年限和周边环境的差异,面临的安全风险各不相同,其监测重点也各有侧重。本文将从老旧房屋、危房、古建筑物、高层建筑物以及受施工影响的建筑物这五个类型,结合实际案例,系统分析建筑物自动化监测的技术要点与应用成效。

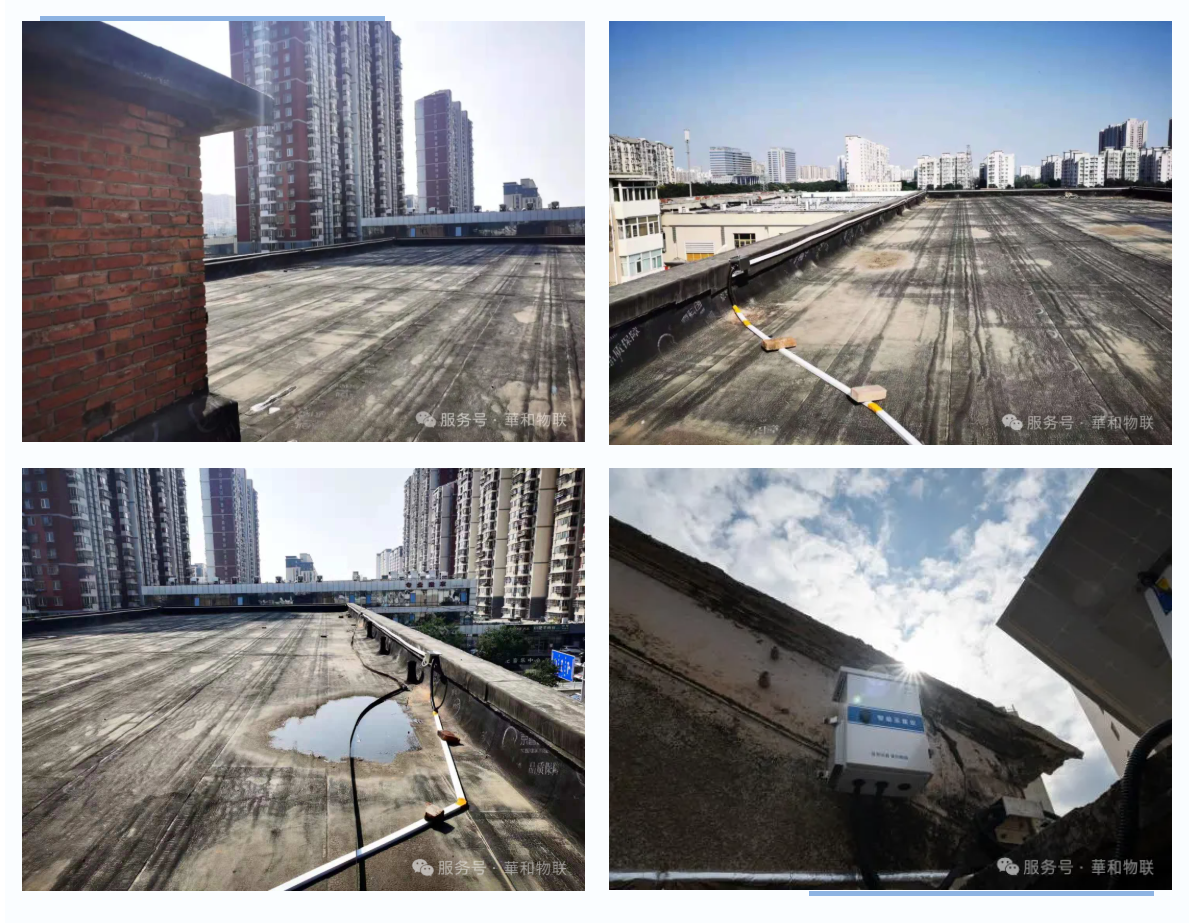

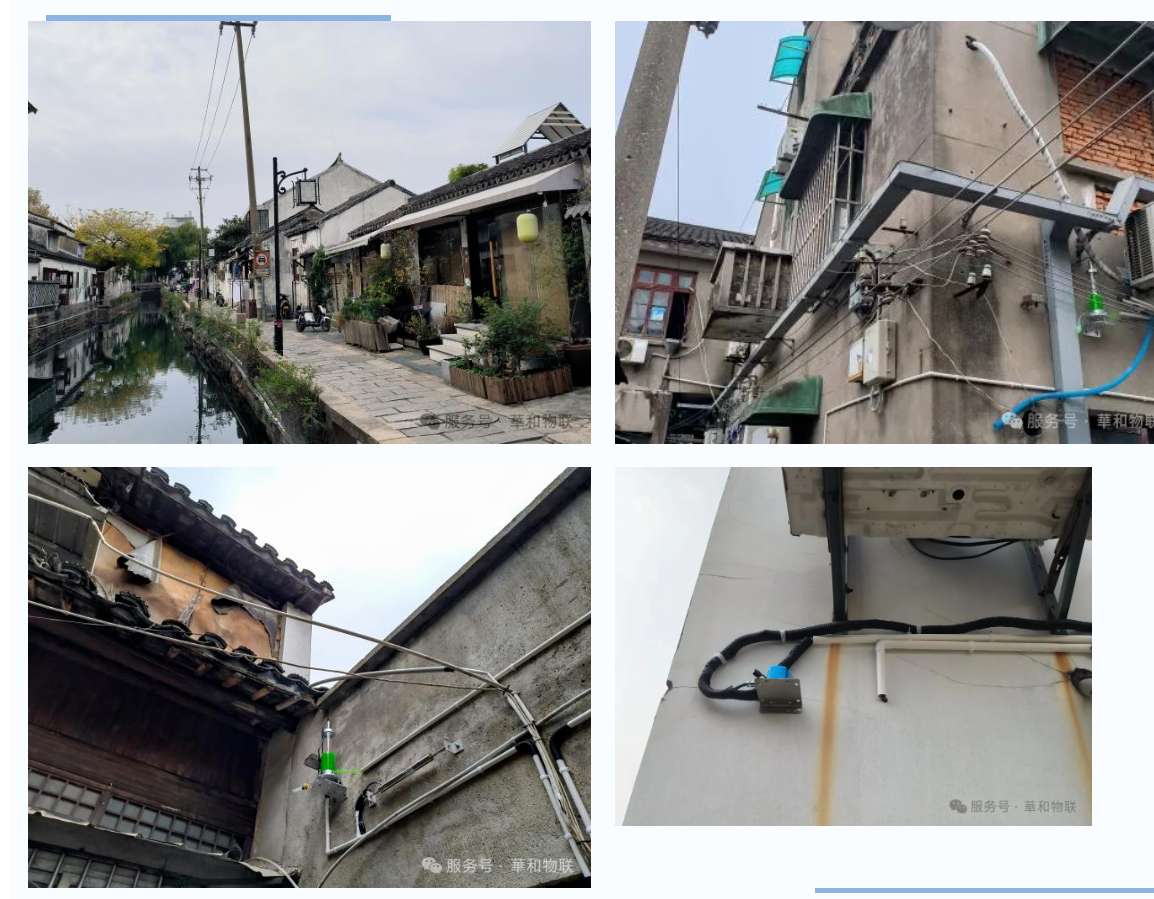

(部分监测场景案例图)

一、老旧房屋监测

1类型特征

老旧房屋通常指使用年限超过 20 年的建筑,受长期自然环境侵蚀与荷载作用,地基土会发生蠕变,墙体出现风化现象。此类建筑普遍存在地基承载力下降、结构材料性能退化等问题,易引发不均匀沉降。

2监测重点

老旧房屋自动化监测的核心在于对累计沉降量及沉降速率的持续追踪,及时发现沉降速率突变情况。测点布置遵循每 10 - 15米间距原则,重点选取建筑阳角部位,因其受力复杂,更易暴露结构隐患。监测设备多采用静力水准仪,可实现 0.1mm 级细微沉降的精准捕捉,并建立沉降速率 - 时间曲线模型,设定科学的预警阈值。

3案例实证

01.深圳某区级老旧民房监测项目:该区域老旧民房因地基土应力释放不均,部分房屋转角处沉降差达 15mm / 年。通过在建筑阳角布置监测点,利用静力水准仪持续监测,结合沉降速率 - 时间曲线模型分析,及时发现异常沉降趋势,为后续地基加固与改造提供数据支撑。

02.贵阳某工厂家属区监测项目:在该家属区监测中,工程师采用高精度静力水准仪,对每栋家属楼进行监测。其中一栋三层家属楼的沉降速率从 0.5mm / 月骤升至 2.3mm / 月,经分析确定是地下管道渗漏导致局部地基软化。监测系统的及时预警,使社区提前启动加固工程,避免了建筑结构进一步变形的发生,同时为整个片区的改造规划提供了科学依据。

二、危房监测

1.类型特征

危房是指经鉴定为 C/D 级,结构承载力已明显不足,存在严重安全隐患,随时可能发生坍塌的建筑物。其结构损伤通常表现为墙体裂缝快速扩展、构件变形加剧等。

2.监测重点

危房监测需构建三维立体监测体系,涵盖沉降、倾斜以及主体结构裂缝监测。沉降与倾斜监测点布置与老旧房屋类似,同时需对裂缝宽度、深度及发展方向进行全面监测。采用沉降 - 倾斜同步监测技术,通过分析两者关联性,预判结构失稳风险,并依据建筑高度、地基形式等参数,运用有限元分析方法设定精确的预警阈值。

3.案例实证

01.北京某砖混结构危房监测项目:监测系统检测到该危房西北角倾斜度在 12 小时内增加 0.3°,对应位置墙体裂缝宽度突破 3mm 临界值。工程师立即启动应急预案,依据实时倾斜数据动态划定危险区域,48 小时内完成居民疏散与临时支撑加固工作。后续 “最小干预式”加固施工,根据裂缝发展轨迹精准实施,在保障安全的同时保留了建筑原貌。

2.武汉某社区危房监测项目:在该项目中,工程师运用沉降 - 倾斜同步监测技术,对危房进行全方位监测。通过设定倾斜预警值为 0.2°/ 天(基于建筑多项参数经有限元分析得出),成功在危房结构失稳前发出预警,为后续加固工作争取了宝贵时间。

1.类型特征

古建筑物作为承载历史文化价值的不可移动文物,多采用木构、砖石等传统工艺建造。历经岁月洗礼,构件结构力学性能严重下降,地基土也因长期压实呈现非均质化特征。

2.监测重点

古建筑物监测遵循 “最小干预原则”,测点布置需在不破坏建筑结构与外观的前提下,选取梁架节点等关键部位。采用表面应变计、MEMS传感器等微型监测设备,实现对构件微变形的高精度监测,并增加环境因素(如温湿度、风荷载等)耦合分析,研究其对古建结构变形的影响。

3.案例实证

01.苏州某历史文化街区古建群监测项目:历史文化街区的古建筑物群承载着丰富的历史文化信息,长期的自然风化、人为活动等因素可能影响其结构稳定性,对每栋房屋设置 4 个沉降测点、2 个倾斜测点,若干裂缝、应变监测测点。根据古建筑物的结构特点和重要部位,合理布置测点,全面监测房屋的沉降、倾斜、裂缝和应变情况情况,及时发现潜在问题。

02.衢州市民宗某古建筑物监测项目:

(1)某教堂监测

河流冲刷使教堂地基土壤流失,导致不均匀沉降,影响教堂结构安全。

进行沉降、倾斜、裂缝监测。沉降监测按10~15米布置测点,关注地基沉降情况;倾斜测点布置在教堂主体结构的阳角等关键部位;对已出现或可能出现裂缝的部位进行裂缝监测,分析裂缝发展对结构的影响。

边坡挡土墙的稳定性关系到寺庙建筑及周边环境安全,受地质条件、雨水冲刷等因素影响,可能发生位移。

在挡土墙关键部位布置位移监测点,采用专业位移监测设备,静力水准仪、倾角计,实时监测挡土墙的位移变化,及时发现异常并预警。预防因挡土墙位移导致的边坡坍塌等地质灾害,保护寺庙古建筑及游客、周边居民安全;为挡土墙的维护加固提供数据,保障其防护功能。

四、高层建筑物监测

1.类型特征

高层建筑物(高度超过 24 米)因自身重量大,对地基产生的附加应力是普通建筑的 5 - 10 倍。在软弱土场地建设的高层建筑,易出现不均匀沉降问题,且受地下水位变化、风荷载等环境因素影响显著。

2.监测重

点高层建筑物监测需综合考虑多种环境变量,除常规沉降与倾斜监测外,重点加强地下水位监测,分析“水 - 土 - 结构”的耦合效应。基础部位按每 10 米间距布置沉降测点,顶层设置倾斜监测点,构建三维沉降监测网,并运用 BIM 技术建立建筑沉降时空云图,实现监测数据的时空关联分析。

3.案例实证

01.恩施某高层建筑监测项目:该高层建筑处于软弱土场地,建成初期最大不均匀沉降达 12mm。工程师通过建立建筑沉降时空云图,将每个测点的沉降数据与时间、空间坐标关联,直观展示沉降发展趋势,为后续地基处理与结构加固提供决策依据。

02.武汉某临江超高层写字楼监测项目:该写字楼地基持力层为长江漫滩相粉质黏土,承载力不稳定。工程师在基础布置 56 个静力水准仪测点,构建三维沉降监测网,实时监测因江水潮汐引发的地基应力变化。同时开发“沉降 - 水位联动分析模型”,当江水上涨导致基础上浮 0.5mm 时,系统自动计算并实施动态配重,将建筑整体沉降差控制在 10mm 以内(规范允许值为 20mm),并为后续长江沿岸建筑设计提供参考。

五、受施工影响建筑物监测

1.类型特征受施工影响的建筑物,其安全威胁主要源于周边基坑开挖、隧道掘进等施工活动引发的地层应力重分布,易导致建筑物沉降、倾斜及墙体开裂。

2.监测重点此类监测强调 “施工 - 建筑响应”的实时联动,在建筑物上合理布置沉降与倾斜测点,同时在施工区域布置土压力传感器,形成闭环监测系统。提高数据采样频率至 1 次 / 10 分钟,建立 “开挖面距离 - 建筑响应”预测模型,实现 12 - 24 小时超前预警。

3.案例实证重庆某小区受隧道施工影响监测项目:因下方隧道开挖,该小区多栋建筑出现最大 18mm 沉降和 45° 斜裂缝。工程师通过在每栋建筑布置8个沉降测点、4 个倾斜测点,在隧道开挖面布置土压力传感器,构建实时监测系统。当监测到某栋楼沉降速率达 1.5mm / 小时,系统自动指令施工方降低掘进速度、增加注浆量,同时利用可视化沉降曲线,有效促进施工方与业主沟通。

总结

建筑物自动化监测工作,不仅是对建筑结构安全的技术保障,更承载着工程师对人民生命财产安全的责任担当,以及对历史文化遗产的守护使命。从老旧房屋到高层建筑,从危房抢险到古建保护,每一组精准的监测数据、每一次及时的预警响应,都体现了工程技术人员精益求精的专业精神与为民服务的初心。在城市建设与发展进程中,我们以专业技术为基石,以责任意识为引领,用实际行动诠释新时代工程人的使命,为构建安全、宜居、充满文化底蕴的城市环境贡献力量。

上一篇: